АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ родился 29 марта 1887 года в Смоленске, жил на ул. Петропавловской (ныне ул. Кашена). Отец – из крестьянин, родом из д. Лаево Хохловской волости Смоленской губернии. В город перебрался в поисках лучшей доли, работал железнодорожным кондуктором. Поэт писал о «печальном» детстве: в четыре года лишился матери, его воспитывала сестра, а затем «суровая» мачеха. Алексею удалось закончить начальное училище и ещё три класса учебного заведения следующей ступени – шестиклассного городского училища. После смерти отца в 1902 году старший брат увез его в г.Николаев. В стихотворении «Благовест» (1907) поэт вспомнит свое смоленское детство, пору, когда был «свободный, юный».

АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ родился 29 марта 1887 года в Смоленске, жил на ул. Петропавловской (ныне ул. Кашена). Отец – из крестьянин, родом из д. Лаево Хохловской волости Смоленской губернии. В город перебрался в поисках лучшей доли, работал железнодорожным кондуктором. Поэт писал о «печальном» детстве: в четыре года лишился матери, его воспитывала сестра, а затем «суровая» мачеха. Алексею удалось закончить начальное училище и ещё три класса учебного заведения следующей ступени – шестиклассного городского училища. После смерти отца в 1902 году старший брат увез его в г.Николаев. В стихотворении «Благовест» (1907) поэт вспомнит свое смоленское детство, пору, когда был «свободный, юный».

Брат устроил 15-летнего Алексея учеником слесаря на Николаевский судостроительный завод «Наваль». Работал он по 11-12 часов в сутки, получая 4 копейки за час (по итогу зарплата оказывалась еще меньше, так как действовала жесточайшая система штрафов). На заводе Гмырев получил первые уроки рабочей солидарности (участвовал в забастовке в поддержку уволенного без денежного пособия рабочего в мае 1903 г.). Очень быстро грамотный Гмырев уже числился не просто «неблагонадежным», а «политическим агитатором» (был членом Николаевской социал-демократической организации, активно распространял прокламации). В 1904 году был арестован, провел несколько месяцев в тюрьме. Путь на завод ему был закрыт, приходилось вести голодную и скитальческую жизнь безработного. После Кровавого воскресенья в Николаеве начались волнения. В течение революционного 1905 года Гмырев арестовывался трижды, был этапирован в Симбирск, но по дороге бежал и вернулся домой. В том же 1905 году Гмырев познакомился со своей будущей невестой Марией Козловой, которой посвятит немало стихов.

В это же время начинается активная поэтическая деятельность Гмырева. Стихами он откликнулся на революционные события в Москве и Николаеве. Центральной темой его творчества станет тема борьбы рабочего класса за освобождение, а ведущим мотивом – самопожертвование во имя революции:

Нет, товарищи, так дольше жить нельзя!

Лучше смерть, чем жизнь позорная рабов!

Выходите же на улицу, друзья,

Из своих прогнивших домиков-гробов!

Прочь бессилье! Становитеся в ряды,

И вперед, на верх горящих баррикад!

За свободу! Против мрака и нужды!

Тот изменник, кто вернется с них назад.

Кровь прольется… Ну, так что же? Без крови

Ни один народ свободы не добыл, –

Царство воли, царство счастья и любви

Люди строят на развалинах могил <…> («Призыв»)

После поражения Декабрьского вооруженного восстания и в Николаеве начались массовые аресты. 26 января 1906 года Гмырев вновь был арестован и 4 месяца отсидел в исправительно-арестантском отделении. Вместе с другими заключенными объявлял голодовку, требуя освобождения. В конце мая был выслан в с. Ракулы Архангельской губернии. По дороге к месту ссылки задержался в с. Холмогоры из-за воспаления легких. Воспользовавшись болезнью, совершил очередной побег и в июне 1906 вернулся в Николаев. Теперь вынужден был перейти на нелегальное положение, но по мере сил продолжал заниматься пропагандистской деятельностью.

В ночь на 9 сентября 1906 года Гмырев был задержан в Елисаветграде (Кировограде), зайдя на квартиру своего товарища А.И. Прочухина, у которого в это время шел обыск по подозрению в убийстве помещика. Не причастный к делу Гмырев оказался главным подследственным (трое подозреваемых находились в бегах) и до весны 1907 года содержался в тюрьме (то в Елисаветградской, то в Херсонской). Неволя, голод и холод начали сказываться на здоровье революционера. Удручали и новости, пришедшие с малой родины. В одном из майских писем 1906 г. невесте Гмырев рассказал о трагической судьбе своего друга детства Пани Терентьева:

«В Смоленске в тюрьме покончил жизнь самоубийством мой самый первый и хороший друг (он же Васильев). Мы друг друга называли “братчиками” – помнишь, я тебе рассказывал о нем. Он был поразительно похож на меня. <…> Его арестовали на Петропавловской улице (на этой улице я родился и рос. Много выстрадал, как, помнишь, я тебе рассказывал). Арестовали его и жестоко избили. Затем привели в участок и там стали бить. Перебили позвоночник во многих местах, пробили голову, а затем отправили в тюрьму и, избитого, истерзанного, посадили в одиночную камеру, не оказав никакой медицинской помощи. Возле него стояла кружка с водой, он мочил платок в воде и прикладывал к глубоким ранам. Он не мог больше переносить физических страданий и на тонкой бечевке повесился. Привязав бечевку к решетке тюремного окна, мой милый, хороший братчик повесился. Когда я прочел это известие, то разрыдался, как ребенок. Клянусь, что я во что бы то ни стало отомщу его убийцам».

В этом же письме Гмырев сообщил о своих планах: вернуться в Смоленск за паспортом, «поступить куда-либо работать» и зажить со своей «нежной Марией <…> дружно, счастливо, хорошо». Но судьба распорядилась иначе. 26 января 1908 года состоялся суд по делу убитого помещика. Несмотря на полное отсутствие улик, поэт был осужден на каторжные работы на 10 лет (по факту на 6 лет и 8 месяцев, т.к. обвиняемому не исполнился 21 год).

Оставшийся срок жизни поэт провел замурованным «в келье тоскливой и душной»:

В тюрьме я… А там, за стенами, на воле,

Борьба… Там дрожат властелины-цари…

Телами борцов покрывается поле…

Гори, мое сердце, сильнее гори! («К сердцу»)

Тяжелое положение героя (произведения поэта пронизывают мотивы грусти, отчаяния, доходящего до желания «о серые стены голову разбить») усугубляется разлукой с любимой («К Марусе», «Не жди меня», «Ты истомилась без меня…» и др.).

Характерное для поэзии рубежа веков применение противопоставляемых аллегорических образов света и тьмы приобретает у Гмырева, заточенного в «темной», «тоскливой и душной» келье, личностное звучание. А характерный в целом для времени образ солнца получает у автора «социальную интерпретацию», при которой солнце разрушает мрак старого мира, а революционеры становятся посланниками солнца: «Тьма позади… впереди стан рабочий, / Воля и солнце… вперед!»; «Мы идем навстречу солнцу. Мы идем. / И свободе песню алую поем»; «Кровью солнца мы окрасили наш стяг, / И горит он, побеждая вещий мрак» и т.п.

Тяжело больной (с прогрессирующей чахоткой), лишенный воздуха и света, Гмырев предчувствовал приближение смерти и писал об этом невесте 25 февраля 1910 года: «Переутомился я, родная, и едва ли донесу свой крест. А умирать не хочется. Если бы ты знала, как не хочется умирать!». Последние дни поэт-страдалец провел в херсонской тюремной больнице. «Худой до неузнаваемости, с бледным, до синевы прозрачным лицом, с посиневшими губами, с грустными, глубоко запавшими глазами – это был живой скелет, высохший, осунувшийся, сутулый, с опущенными плечами. Узнать его можно было только еще по голосу, по его теплым, ласковым словам. Я невольно закрыла глаза. На него нельзя было смотреть без жгучей боли в сердце. Куда девался тот стройный, веселый, жизнерадостный, всегда с гордо поднятой головой юноша. Я молча смотрела на него и плакала», – таким увидела своего друга Мария в их последнее свидание.

Тяжело больной (с прогрессирующей чахоткой), лишенный воздуха и света, Гмырев предчувствовал приближение смерти и писал об этом невесте 25 февраля 1910 года: «Переутомился я, родная, и едва ли донесу свой крест. А умирать не хочется. Если бы ты знала, как не хочется умирать!». Последние дни поэт-страдалец провел в херсонской тюремной больнице. «Худой до неузнаваемости, с бледным, до синевы прозрачным лицом, с посиневшими губами, с грустными, глубоко запавшими глазами – это был живой скелет, высохший, осунувшийся, сутулый, с опущенными плечами. Узнать его можно было только еще по голосу, по его теплым, ласковым словам. Я невольно закрыла глаза. На него нельзя было смотреть без жгучей боли в сердце. Куда девался тот стройный, веселый, жизнерадостный, всегда с гордо поднятой головой юноша. Я молча смотрела на него и плакала», – таким увидела своего друга Мария в их последнее свидание.

11 сентября 1911 года сердце поэта остановилось. Он был похоронен на арестантском участке городского кладбища. Сбылось его пророчество: «Далеко за тюрьмой, где клубится туман, / Без обряда схоронят меня» (Мария с трудом отыскала могилу Алексея).

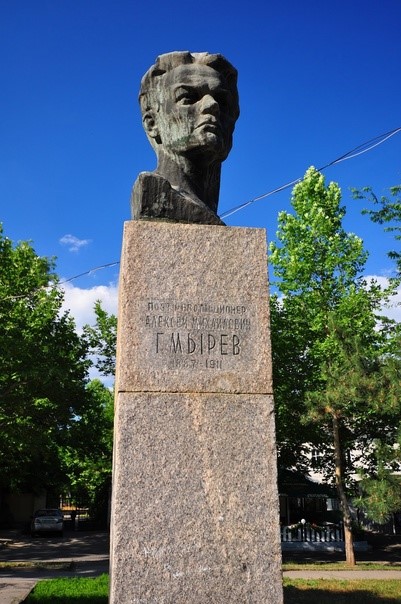

Трагическая судьба А. Гмырева поразила М.А. Шолохова, сказавшего: «Это один из немногих одаренных русских поэтов-революционеров, вышедших из рабочей среды. Его жизненный путь может служить прекрасным образцом для воспитания молодежи». Д. Шостакович, увековечивший память о Гмыреве в своих «Десяти поэмах для хора», признавался: «Это был прекрасный поэт. Я горячо люблю творчество А. Гмырева и считаю, что оно всегда будет жить». В 1968 году в Николаеве был поставлен памятник пролетарскому поэту скульптора О.А. Здиховского и архитектора Е.П. Теляшовой.

В одном из последних стихотворений Гмырев сказал: «Зазвенят мои песни по шири степей». Это пророчество сбылось: кроме Д. Шостаковича, стихи поэта были положены на музыку композиторами Александром Флярковским и Маргаритой Кусс.

Более чем столетняя дистанция, отделяющая нас от времени Ф. Шкулева и А. Гмырева, позволяет увидеть в их творческом наследии верность избранной идее, духовную стойкость, гимн трудящемуся человеку и жизнеутверждающий оптимизм.

Оксана НОВИКОВА,

кандидат филологических наук,

доцент кафедры литературы и журналистики СмолГУ